Warum das sooo wichtig ist

Kaum ein Kräuterbuch, kaum ein Ritualtext kommt ohne den Hinweis auf „die alten Kelten“ oder „die Germanen“ aus. Dort wird so getan, als hätten diese antiken Gemeinschaften uns ein fertiges Rezeptbuch für Kräuter, Jahreskreisfeste und Naturspiritualität hinterlassen. Klingt romantisch, aber es ist schlicht nicht wahr.

Und das ist nicht nur ein Schönheitsfehler. Falsche Zuschreibungen prägen unser Bild von Vergangenheit und Gegenwart und haben gerade in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert gefährliche Folgen gehabt.

Achtung! Dieser Blogartikel kann dein Weltbild erschüttern, gerade wenn du aus der Neopaganen Szene kommst. Ich möchte damit auf keinen Fall deine religiösen Gefühle verletzen oder so wirken, als nähme ich das Neuheidentum nicht ernst. Im Gegenteil. Ich bin selbst Teil der Szene und deshalb ist es mir so wichtig, diese Zuschreibungen aufzudecken und deren Ursprung zu klären.

Es ist mir sogar so wichtig, dass ich ein Studium der Archäologie und Europäischen Ethnologie aufgenommen habe. Dieser Blogartikel ist aus meinen bisherigen Erfahrungen im Studium entstanden und bezieht sich auf meinen Wissensstand von 2025.

1. Was wir über Kelten und Germanen wirklich wissen

Die harte Wahrheit: Wir wissen sehr wenig.

- Es gibt keine schriftlichen Überlieferungen aus keltischer oder germanischer Zeit. Es gab keine Geschichtsschreibung und schon gar keine Kräuterbücher. Wissen wurde mündlich tradiert.

- Und selbst die Definition was jetzt genau „keltisch“ und was „germanisch“ ist, zu welchen Zeiten und an welchen Orten diese Gemeinschaften gelebt haben und ob sie sich selbst so bezeichnet haben (wahrscheinlich eher nicht) oder sich als einheitliches „Volk“ verstanden haben (auch eher nicht) ist nicht so eindeutig und manchmal umstritten. Die Definition, dass die Kelten links und die Germanen rechts des Rheins siedelten ist eine rein künstliche Konstruktion von Cäsar.

- Alles, was wir wissen, stammt aus fremden Quellen (z. B. römische Autoren) oder aus archäologischen Funden, die viel Raum für Interpretation lassen.

- Rezepte für Heilpflanzen? Jahreskreisrituale? Überlieferte „keltische Feste“? Leider Fehlanzeige.

Wenn also jemand sagt: „Schon die Kelten feierten Samhain“ oder „Die Germanen nutzten diese Pflanze für…“, dann ist das reine Projektion und eine Erfindung der neueren Zeit.

Ach ja, und Irland hat nichts mit den Festlandkelten der vorrömischen Eisenzeit/römischen Kaiserzeit zu tun. Die hatten ihre eigene Keltentümelei. Aber von vorn…

2. Das 19. Jahrhundert: Sehnsucht nach Wurzeln

Im 19. Jahrhundert entstand eine regelrechte Kelten- und Germanentümelei. Warum?

- Die Menschen suchten in einer Zeit von Industrialisierung und politischer Zersplitterung nach nationaler Identität und „ursprünglichen Wurzeln“. Man wollte eine ideologische Grundlage für ein geeintes Deutschland schaffen und konstruierte eine vermeintliche gemeinsame kulturelle Grundlage aller deutschen.

- Dichter und Gelehrte, wie die Brüder Grimm, Johann Gottfried Herder oder Clemens Brentano romantisierten das Bild der Kelten und Germanen, um ein nationales Narrativ zu schaffen. Sie suchten in Märchen, Volksliedern und Sagen nach Resten einer „urgermanischen“ Kultur, die bis heute in der „Volksseele“ der Deutschen schlummern soll und wo sie nichts fanden, dichteten sie es einfach hinzu. Jacob Grimm gründete die Zeitschrift „Altdeutsche Wälder“ und dichtete in allen Märchen (die natürlich unveränderlich seit den Germanen…) den ach so ursprünglichen deutschen Wald hinzu. Denn schließlich war der Wald ja der Lebensraum der germanischen Stämme… all das kannst du heute noch unreflektiert bei Wolf Dieter Storl nachlesen. Aber zu dem komm ich später noch.

- Justus Möser schrieb in seinem Werk „Patriotische Phantasien“ von einer idealen bäuerlichen Kultur, die von der Zersetzung durch die Industrialisierung bedroht sei (sounds familiar?). Er wollte die bäuerliche Kultur dadurch erhalten, dass er ihnen Bildung verweigerte. Er idealisierte das Erfahrungswissen und die mündliche Weitergabe vs. das Wissen aus Büchern.

- Die Überzeugung, dass bäuerliche Erzählungen und Lieder irgendwelche „urgermanischen“ Reste enthielten, beeinflussten die Interpretation derer. So entstand z.B. die Vorstellung, dass Frau Holle eine „urgermanische“ Göttin sein soll aus der Rückprojektion dieser Vorannahmen auf das Erzählgut.

- Im 19. Jahrhundert gab es einen Hype auf das Altertum. Es wurden Altertumsvereine gegründet, die die Grundlage für die Archäologie und Volkskunde (später: Europäische Ethnologie) legten. Heidnisch-mythologische Sinndeutungen von Märchen verbanden sich mit der Verklärung allem Bäuerlichen und Natürlichen. Das war natürlich eine Reaktion auf die Industrialisierung mit ihrem Kohlenstaub und der Ungewissheit der sozialen Frage.

Es ging nicht um historische Wahrheit, sondern um Sehnsucht, Projektion und Identitätspolitik. Die Idee einer homogenen deutschen „Volksseele“, die Reste der „germanischen“ Kultur enthält war in der Welt.

Solche Strömungen gab es übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in England mit den Angeln und in Frankreich und Irland mit den Kelten bzw. Galliern.

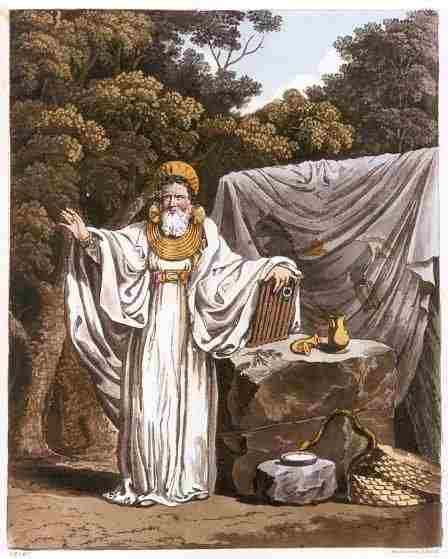

So stellte sich das 19. Jhd einen keltischen Druiden vor und dieses Bild besteht bis heute.

3. Das 20. Jahrhundert: Nationalismus und Missbrauch

Im 20. Jahrhundert wurde dieses künstlich geschaffene Bild noch weiter aufgeladen und instrumentalisiert.

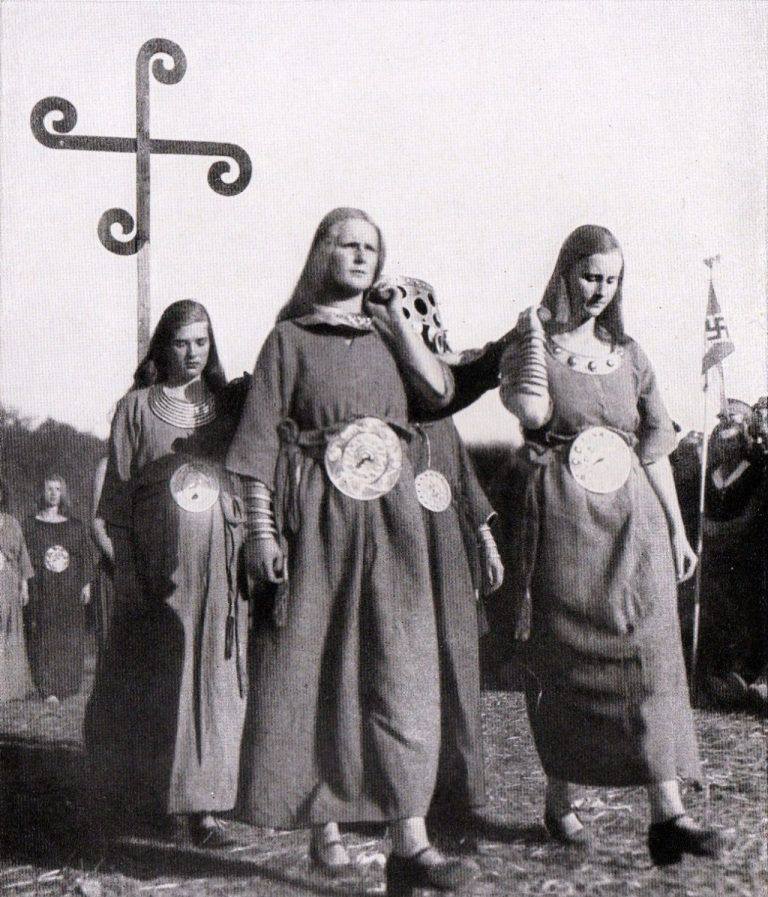

- In der Zeit des Nationalsozialismus wurde eine „germanische Naturreligion“ geschaffen, um völkische Ideologien zu stützen und das Christentum abzulösen. Narrative von germanischen Festen, die während der Christianisierung ausgelöscht wurden, wurden verbreitet, um die Akzeptanz der neuen Religion zu fördern. (Gerade als Neopagan solltest du diesen Zusammenhang unbedingt kennen!)

- Die Germanische Kontinuitätsprämisse der Grimms wird zur Basis des Herrschaftsanspruches der Nazis als Nachfolger der „Germanen“. Die Nazis konstruierten eine idealisierte, bessere Vergangenheit auf Basis der edlen Germanen. Auch das darf man sich als Neopagan mal genauer anschauen.

- Diese Narrative von der „guten, alten Germanenzeit“ wirken bis heute nach und sind der Grund, warum problematische Projektionen von Kräuterwissen oder Jahreskreisfeste auf Kelten oder Germanen in esoterischen Kreisen immer noch unkritisch verwendet werden.

Das ist nicht harmlos. Es prägt unser Denken über Vergangenheit und schafft ein romantisiertes, aber letztlich falsches Fundament für das Bild, welches wir über Germanen oder Kelten haben.

Originale Bildunterschrift von 1934: Vom ersten Erntefest im Dritten Reich; In der Mark Brandenburg, Kreis Ost-Prignitz, wurde die Feier des Erntefestes (10. 9. 1933) mit einem Umzug von Germanen der Bronzezeit eröffnet. Tracht und Kultgeräte wurden in fundgetreuer Nach bildung aus der Zeit um 1400 v. Chr. gezeigt. Das im Zuge von Germaninnen getragene Hakenkreuz nach der germanischen Felszeichnung von Tose in Südschweden.

Für alle Nicht-Archäolog*innen: Es gab keine Germanen in der Bronzezeit. Das dauerte noch mehr als 1000 Jahre!

4. Moderne Populärliteratur: Beispiel Wolf-Dieter Storl

Ein prägnantes Beispiel für die Tradierung von Narrativen aus dem 19. und 20. Jahrhundert in die Gegenwart ist der Kultautor Wolf-Dieter Storl. Er schreibt Bücher über Pflanzen, Mythologie und Spiritualität. Dabei bedient er sich den Narrativen von den Kelten und Germanen als „Waldvölker“ und kultureller Ursprung Europas als seien sie historische Tatsachen (Kelten und Germanen haben nicht im Wald gehaust, im Gegenteil!). Auch Kräuterwissen leitet er oft von Kelten oder Germanen her, dabei hat er laut seinem Lebenslauf viel von den Nordamerikanischen Ureinwohnern gelernt.

Seine Bücher haben großen Einfluss auf die Szene, doch sie vermischen Mythen, Projektionen und persönliche Interpretationen mit Geschichte und zeichnen so ein falsches Bild der Lebenswelt in der Vergangenheit.

Das Problem: Viele Leser*innen übernehmen diese Bilder unreflektiert. So setzt sich das romantisierte, aber falsche Bild der Kräuterkunde als „Kelten- und Germanenmedizin“ immer weiter fort.

5. Was bleibt und warum das trotzdem wertvoll ist

Heißt das jetzt, dass Jahreskreisfeste, Rituale und Kräuterkunde wertlos sind?

Ganz im Gegenteil!

- Die Jahreskreisfeste sind eine moderne Erfindung des 20. Jahrhunderts. Sie entstanden während der 1950er Jahre in Großbritannien als Wicca-Feste durch Gerard Gardner. Sie sind eine moderne Erfindung für moderne Bedürfnisse. Und das ist sehr sinnvoll. Denn auch in der heutigen Zeit findet eine Rückbesinnung auf die Natur und vermeintlich „ursprüngliches“ statt, denn wie im 19. Jhd haben wir heute mit tiefgreifenden Umwälzungen zu tun. Von Klimawandel bis KI. Diese Sehnsucht ist anscheinend etwas zutiefst menschliches.

- Rituale, die uns helfen, zu entschleunigen oder Dankbarkeit zu üben, sind unabhängig von „authentischen keltischen Wurzeln“ wertvoll. Sie helfen uns in der modernen Zeit zu verorten. Wer weiß, ob die alten Kelten die gleichen Probleme und Lebensumstände wie wir heute haben? Wohl eher nicht. Also lass uns unsere Rituale auf die moderne Zeit anpassen, anstatt in der Vergangenheit zu verharren, die es so nie gab.

- Kräuter können uns auch dann helfen, wenn wir nicht behaupten, dass „die Kelten sie schon so nutzten“. Denn sie helfen uns in jeder Epoche.

Es ist völlig in Ordnung, moderne Spiritualität und Kräuterkunde zu leben. Solange wir ehrlich damit umgehen, woher unsere Vorstellungen wirklich stammen.

Fazit: Ehrlichkeit statt Mythen

Kräuter sind keine Keltenmedizin. Sie sind weder germanisch noch uralt, sondern Teil einer lebendigen, sich ständig wandelnden Tradition.

Wenn wir ehrlich hinschauen, sehen wir:

- Unsere Bilder und Vorstellungen von Kelten und Germanen stammen meist aus dem 19. und 20. Jahrhundert.

- Diese Erzählungen sagen mehr über die Bedürfnisse dieser Zeit aus als über die historischen Gemeinschaften.

- Wir können trotzdem heutige Spiritualität und Kräuterarbeit leben. Aber besser ohne falsche historische Etiketten.

Mein Appell: Sei ehrlich zu dir und deinen Wurzeln. Baue deine Kräuterkunde nicht auf Mythen auf, sondern auf deinem eigenen Wissen, deiner Erfahrung und deiner eigenen Verbindung zur Natur.

Wow, wie augenöffnend. Das war mir so bisher nicht bewusst. Das lässt mich die Kräuterwelt nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Vielen Dank für die Klarstellung!

Grüne Grüße

Inga